白びわ里山プロジェクト

農山漁村交流・体験

静岡県伊豆市土肥地区の地域資源である【白びわ】を活用した取り組みをすることで認知度や愛着心を深め、観光客増加を目的とし、また【白びわの葉】で地域住民の健康増進を目指し、健幸美をサポートすることも目的としている。

登録活動団体182件

白びわ里山プロジェクト

農山漁村交流・体験

静岡県伊豆市土肥地区の地域資源である【白びわ】を活用した取り組みをすることで認知度や愛着心を深め、観光客増加を目的とし、また【白びわの葉】で地域住民の健康増進を目指し、健幸美をサポートすることも目的としている。

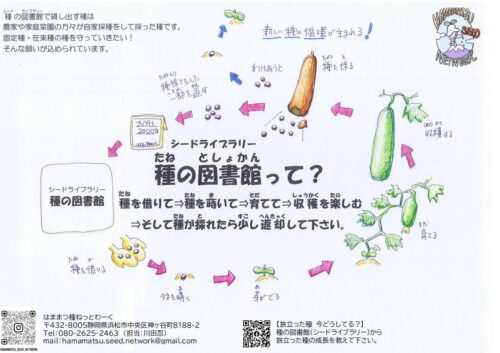

はままつ種ねっとわーく

文化・芸術・スポーツ環境

種(命)を守りつなぐ活動を行い、それをわかち合うことにより人々の暮らしが豊かになることを目的として活動しています。

こどもたちの食の未来のネットワークはままつ

環境その他

「こどもたちの食の未来をより良いものとすること」の達成に向けた団体・法人・個人による幅広い活動の推進のため、「こどもたちの食の未来をより良いものとすること」に関連する活動に取り組んでいる、または関心を持っている会員同士の交流や協働や情報交換を通じて、各々の活動の活性化を目指すことを目的とします。

特定非営利活動法人W.Coまつぼっくり

子育て・教育その他

地域に暮らす様々な状況の子どもに寄り添い、支援し、子どもが健全に成長できる地域環境づくりに寄与すること。

シズオカオーケストラ

まちづくり

主に静岡市の中心市街地をフィールドに「寛容なまち」を目指して様々なプロジェクトを企画しています。新静岡駅近くで、おみやげ屋とみんなの図書館「しずおかのひみつ」を運営しています。

NPO法人 浜名湖クラブ

交流・体験

・浜名湖とその周辺エリアの貴重な地域資源を改めて見直す

・発見した新たな魅力を発信し、五感体験できる機会を提供

・人材交流、個人の更なる資質向上を図る

・地域の新しい価値観創造に寄与する

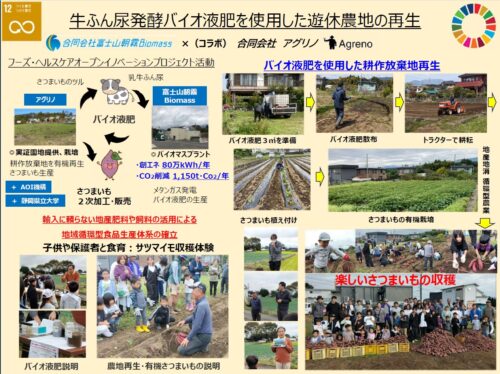

合同会社アグリノ

農山漁村

⾷品ロスのない社会を築き、持続可能な⾷品供給システムを構築することで、消費者や事業者と農家が連携し、⾷糧資源を最⼤限に有効活⽤する社会を創り上げます。

また、耕作放棄地や荒廃農地の再生と徹底した土壌の改善を行い、魅力のある農作物の生産を行います。この⾷糧資源を持続可能かつ効果的に活⽤することにより、地域経済の活性化、雇⽤機会の提供、環境保全に貢献する社会全体の健康と福祉を向上させ、ステークホルダー、パートナー、顧客との連携を強化し、農業の発展とSDG’sの達成に寄与します。

岩田故郷の会

子育て・教育環境

耕作放棄地の跡地に花・野菜・穀類・果樹等を栽培し、収穫イベントや収穫物の二次利用によるワークショップ(草木染め、ヒンメリ作り、オリーブの塩漬け、油搾り)を開催しています。地元の教育機関や福祉施設との連携も進めており、地域外からも多くの人々に参加いただいております。

NPO法人 里山仕事・しょんた塾

環境

放置された里山を修復・保全し、身近な環境、郷土を大切にする人々の心に沿って地域の活性化を図る。

NPO法人しずおかオーガニックウェブ

環境農山漁村

オーガニックな農業生産や生活の実践を推進・支援し、そのような実践を結びつけ、蜘蛛の巣(=ウェブ)のような緩やかなネットワークを作ることで、オーガニックの輪を広げます。

中間支援組織

中間支援組織

NPO法人ららの家

健康・福祉

障がい児放課後等デイサービス「NPO 法人 ららの家」は、特別支援学級・学校に通う志太榛原地域の小中高生が放課後や長期休暇を共に過ごし、育ちあう場です。地域の人々に支えられながら、保護者・指導員が一体となり子供達のより豊かな成長の為に活動します

多文化共生「いちご」

子育て・教育その他

焼津市と近隣に暮らす、外国籍および外国にルーツを持つ人々と交流を図り、お互いに暮らしやすい街にしていくことを目的としています。